ブログ

力持ちの2トンクレーン車が仲間入りしました

待ちに待った新しい2トンクレーン車が今月の大安吉日に入荷しました。旧クレーン車には会社の戦力として長年活躍してくれていましたが老朽化に伴い引退となりました。弊社の車両は新緑マークステッカーをつけて走っています。新クレーン車もお客様のご要望に応じて多様的に活躍させて頂きますので、是非ともご利用頂きますようお願い申し上げます。

弊社のブログをご覧の皆様、ありがとうございます。

千本桜植栽事業パート➁

弊社ホームページをご覧の皆様、いつもありがとうございます。

今回は桜植栽事業のパート➁を報告させていただきます。前回、今年の植栽事業取り組み(乎加神社植栽作業)を紹介しましたが桜満開時期のこの季節、とっても感動的なニュースをもらいましたので早速報告させて頂きます。と言いますのは、千本桜植栽事業の取り組みを始めて早10数年になります。その当時お隣の在所(東近江市中洲地区)のお宮さん境内に小さな1本のシダレザクラを植栽させていただきました。「今、桜が満開だから是非見に来てほしい」との連絡をもらい、早速見に寄せていただきました。花びらが少しずつ散り始めていますが、一週間前はもっと咲いていたようです。その綺麗な雄姿をご覧いただけたらとご紹介します。

植栽当時高さ1.5m幹は親指位の太さの桜でした。しかし今は高さ3.5m・幹回りの太さは35センチ程の大きさになり、しかも満開の花びらを周囲一杯に咲かせてくれていました。立派になった桜を拝見すると、大きく育ってくれて本当の良かったなと思いました。そしてこの桜は地元の方々に見守られ愛されてきたのだと感慨ひとしおでした。

ご紹介のいくつかの写真はどの方向から見ても綺麗です。その1枚には近所の仲良しお二人が桜をバックに写っています。お二人は近くでいつも桜を見守ってくださっている方です。どうかいつまでも桜と一緒に健康で長生きしてください。

千本桜植栽事業パート①

長年実施しています県造園協会東地区主催の「新名所づくり・千本桜植栽事業」に今年も参加しました。

東近江地域の社寺にシダレザクラを植栽して地域貢献事業として賑わいのある町づくりをしようと取り組みを始めています。

弊社も毎年参加していますが、今年は東近江市神郷町の乎加(おか)神社の境内にシダレザクラを植栽しました。乎加神社は、歴史のあるお宮さんで社殿は国の登録有形文化財に登録されているということです。写真は植栽後の状況でお隣には宮司の丘様です。乎加神社の境内奥には広大な敷地の中に立派な社殿などがあります。植栽しましたシダレザクラは神社入り口にあります。皆様も一度ご参拝されてはいかがでしょうか。

ブログをご覧の皆様、シダレザクラのこれからの成長を楽しみにして下さい。

小さな幸せが訪れました

今朝、事務所の休憩室にツバメが訪れました。

ツバメは幸せを運んできてくれて縁起が良いとされています。朝から幸せな気持ちをいただきました。

ブログをご覧の皆様にも、素敵なことがありますように。

ブログをご覧の皆様にも、素敵なことがありますように。

新入社員が入社しました

本日4月1日新しい令和7年度が始まりました。

社員全員が気持ちを新たにし、今年度もお客様に喜んで頂けるように全力で生業に取り組む誓いを社員全員が立てました。

今日から新入社員の初出勤です。社長からの紹介で新しい仲間の歓迎に全社員から大きな拍手喝采でした。若いエネルギーで新しい風と共に切磋琢磨しながら頑張ってくれることを期待しています。ブログをご覧の皆様、新しい社員にも温かいご指導お願い申し上げます。

写真は朝礼の一コマと新入社員の初めての現場取り組み作業風景(芝張り工事現場)です。

外構修繕工事を承りました

こちらのT様邸はもしもの地震対策と毎日の生活を快適に過ごすために修繕のご依頼をいただきました。

通学路でもあることから地震によるブロック塀の倒壊は人や物に被害を与える可能性があるため高い塀から低い塀へと変更されました。防災対策にかかる修繕費用には補助金申請対象の市町村もあるそうです。

<塀 施工前>

<塀 施工後>

庭の門柱を撤去して駐車スペースを広げ車で玄関先まで入れるようにしました。ポストも玄関先に移動することにより生活の動線がスムーズになりました。

<門柱 施工前>

<門柱 施工後>

ご覧の皆様、どうかお庭の事・外回りの事なら武藤造園に何でもお任せください。

研修旅行に行って参りました

先日、弊社の研修旅行を実施しました。皆での研修旅行は6年ぶりです。

行き先は長崎方面です。戦争の爆心地や原爆資料館を見学して忘れてはいけない戦争の悲惨さや平和の大切さを学びました。

柳川藩主立花邸です。松の木が280本植えられている日本庭園です。とても素晴らしい庭園に社員一同熱い眼差しで視察してきました。

太宰府天満宮「仮本殿」です。屋根の上には様々な植栽がなされており勉強になりました。社員一同の健康と会社の隆盛をお願いしてきました。

研修旅行を通じて感性を磨き生業に活かせるようにと帰路につきました。

この冬一番の積雪で除雪ショベルが活躍しました

先日この地方を襲った大雪の為、企業様駐車場の除雪作業の様子です。

夜半からの作業で翌日社員様の出勤に駐車場を確保しました。

少しでも皆様のお役に立てたのであれば幸いです。

各地で寒波が来ておりますがこれ以上甚大な被害が出ない事を祈ります。

ご覧の皆様、風邪など召されませぬようどうかご自愛下さい。

新年をお迎えする準備をしました

年の瀬が押し迫ってまいりました。今年も沢山の皆様にお世話になり本当にありがとうございました。

弊社では、ご依頼を受け賜わりましたお客様に毎年恒例の門松を製作して届けさせていただきました。

材料集めは大変ですが、今年も見事に仕上がりました!!

門松は、新年の幸せをもたらさせる神様「年神様」をお迎えする目印になるとされています。使用する材料には意味があるそうです。(ご参考までに…)

しめ縄ー邪気を防ぐ

松ー永遠の命

竹ー幸せな人生

梅ー1年の始まり(縁起物)

南天ー難転・難を転ずるに通じる

葉牡丹ー吉事を重ねる

千両ー子孫繁栄

皆様にとって来年も幸多き年でありますように、社員一同心からお祈り申し上げます。良いお年をお迎えください。

冬の風物詩

年末特に年の瀬は、今年も寒さが身に染みるようになりました。

先日庭のソテツの葉を雪から守るため葉巻きを実施しました。

元来ソテツは南国育ちで寒さに弱く夏の暑さに強い樹木ですが、長年育てていると冬の間も平気で育ってくれます。

いつもは幹に藁巻き・頭に藁帽子をしていましたが、今年は雪から葉を守るため縄を使って葉巻きをしました。

これもひとつの冬の風物詩ですね。

ご覧の皆様、どうかお庭の事・外回りの事なら武藤造園に何でもお任せください。

お悩みに合わせたリフォームにも対応させて頂きます!

O様邸のお庭を改修してほしいとの、ご依頼をいただきました。

こちらのお宅は、20年前に緑あふれるお庭にしてほしいとのご依頼を受けて外からも植栽が見えるようにピンク色の新築のお家に合わせて外構を施工させていただいたお庭です。

毎年葉刈りのご依頼もいただき、素敵なお庭にされていました。

<施工前>

大変気に入って下さっていたお庭でしたが、今回お子様の成長に伴い駐車スペースが必要になったため3台分の車が置けるように駐車場を広げ、洗濯物干しスペースは天候の心配がいらないサンルームを希望されました。

<施工後>

お客様のお家は団地の角地です。リフォーム後は車の出し入れをするのに左右前後の見通しが良く、お子様方にも喜んでいただけているそうです。今後は角地の空いた場所に少し緑地を設けて、今まであった樹木を植えて緑を楽しんでもらえそうです。

ご覧の皆様、どうかお庭の事・外回りの事なら武藤造園に何でもお任せください。

人工芝の管理機械を導入しました!

先日、待ちに待った人工芝の管理機械が納車されました。

長年弊社では、県内各地のスポーツ競技場、天然芝生野球場、都市公園のグラウンド、ゴルフ場など様々な場所で天然芝生の造成から維持管理までのお仕事を戴いております。年々スポーツ競技力の高まりと利用者の増加と共に、各地で人工芝の新設工事も盛んになってきています。又、今までにあった既存の芝生グラウンドの維持管理の必要性も求められてきています。

人工芝を長く利用できるようにするには、普段の管理だけでなく年に何回かの定期的な機械によるメンテナンスが必要です。チップの均し作業、芝芽の立ち上げ、不要なゴミの撤去、チップの補給、人工芝の張替えなど、維持管理の実施を通して競技者に最高のスポーツコンディションを提供する必要があります。写真の機械は、管理作業の中での特に必要な作業を全て一台で対応することができます。

トラクターから後部を見ています。前のブラシで人工芝の芽立て作業、ゴミ取り出し作業、芝均し作業を一貫して実施します。

トラクターから後部を見ています。前のブラシで人工芝の芽立て作業、ゴミ取り出し作業、芝均し作業を一貫して実施します。

管理機械後方から見ています。ゴミは後ろの収集箱に集め、ブラシで芝芽の仕上げ均しを実施します。

管理機械後方から見ています。ゴミは後ろの収集箱に集め、ブラシで芝芽の仕上げ均しを実施します。

以上が、人工芝管理機械内容の概略になります。野球場、サッカー競技場、グラウンドゴルフ場、テニスコート場などの広い面積での管理実施、また小面積の人工芝などは手作業による管理などもお手伝いさせて頂きますので何なりとお申し付け下さい。

ご覧に皆様どうか天然芝生・人工芝の事なら武藤造園にお任せください。

バーベキュー大会で暑さを吹っ飛ばせ!!

弊社では6月から新しい決算年度が始まりました。

お客様にご愛顧いただき、社員と会社が益々発展できたらと願っています。

先ずはBBQ大会で力をつけ全員が一致団結して邁進できるよう、例年この時期に開催しています。

社員はいつもより早く現場に行き能率を上げて帰社し、それぞれ思い思いの格好での参加です。

狭い倉庫を利用しての実施ですが、社員の笑顔をご覧頂けたらと思います。

<社長の挨拶により交流会の始まりです!>

<自社製きぬがさ炭でのBBQは最高‼良い香りがしてきました~>

<みんなで網を囲んでの団欒です!>

<話に花が咲いてきました🌸>

<最後の閉めはじゃんけん大会!みんなお宝getできたかな~>

お陰様で普段社員はそれぞれ違う現場に行かせて頂いております。

全体会議や朝礼では一緒になりますが、その時は仕事内容の確認や安全の話が多くなります。

このような交流の場を通じて食事をとりながらお互いを知り、笑いの中で親睦を深め合う事が会社の中では必要不可欠と考えています。

皆様方には、交流会などで培った強い絆を持って必ずや一人一人が全力でご対応させて頂きますので

これからも武藤造園社員一同よろしくお願い致します。

どうかお庭の事・外回りの事なら何でもお任せください。

外構修繕工事を承りました

Y大工様より、市内にお住いのМ様宅のお庭を改修してほしいとの、ご依頼をいただきました。

大きなお屋敷の2棟続きの立派な家屋とお庭、道路側は長い塀に囲まれたお家で、先代様が丹精込めて庭造りをされた立派なお庭の一部を改修したいとのこと、現代の生活に合った駐車場スペースやサービスヤード(余暇利用地)利用、道路側の塀の改修などです。

車の駐車場が広く確保でき、目隠しとして利用されてきた板塀の塀と生け垣の塀を取り除き、広々とした場所にしたいとの要望で、工事担当と相談し、立派なお庭は門より奥部分を今までのお庭として残し、塀については現代風の物(目隠しフェンスなど)を新設し、開放的な利便性の良いお住いの提案をさせていただきました。

着工後の工事の様子は、安全祈願後に現状の解体、撤去、排水の設置、水道の移設、基礎地盤の改修、仕上げの様子など写真をご覧ください。

工事着工前の安全祈願

着工前

着工前

既存の庭木撤去

重機での撤去(樹木お庭石)

残土鋤取り作業状況

排水、上水道パイプの修繕

道路側に塀作りの基礎工事

基礎砕石を入れ

ブロック積で塀のマスを作り

基礎地盤に仕上げ用の砕石を入れ

転圧ローラーで仕上げ作業

着工後の様子

着工後の様子(玄関から)

サービスヤードの現状

防草ーシートで仕上げ

外柵仕上げ(道路側より)

外柵門より左側

工事で苦労した点は、既存の庭石の撤去時での大型クレーン車(ラフター)の利用、基礎地盤の改修などがありましたが、庭石を運び出すのにクレーン車が有効に利用できたことと、冬時期の作業としては悪天候での地盤改修の問題点(排水、勾配)などをにクリアできたので、懸念したよりも順調に進みました。

引き渡し後には安全作業ができ、お客様に喜んでいただけたので良かったです。

お庭生垣工事をご用命頂きました

ホームページをご覧頂きましてありがとうございます。

個人様宅の造園工事(生垣)をご用命頂き、その一部を紹介します。今回紹介の生垣改修工事は、お庭築造当初より植栽されてきた生垣(カイズカイブキ)が経年と共に大きく成長して毎年の剪定作業では景観と生垣本来の役割(目隠しなど)維持が難しくなってきたのを機会に、竹垣と生垣(ラカンマキ)植栽実施のお話を頂きました。施工状況をご覧ください。

①施工前

②お清め (長年お客様の生活を守ってきた生垣に感謝です。工事が立派に安全施工できますようお塩・お酒でお願いして工事に着手します)

③除根作業(旧樹木の除根・客土の入替作業です)

④目隠し防護ネット設置(道路からの目隠しネット設置です)

⑤竹垣設置

⑥完了

竹垣施工は、生垣が立派に成長する迄の美観、植栽樹木の支えとしての役割を果たしてくれます。客土と土壌改良材、肥料を混合し早く成長してくれることを願って丁寧に植え込みました。この生垣が3年程すると大きく成長してくれ、外からの景観、お家からの眺めを再び盛り上げてくれると願うばかりです。

ご覧の皆様、どうかお庭の事・外回りの事なら何でもお任せください。

ドラゴンカヌーフェスティバル全員で頑張りました

皆さんいつも弊社のホームページを開いて頂きましてありがとうございます。

4年振りの東近江市ドラゴンカヌーヤングフェスティバルが市内の伊庭内湖を会場に企業、青年団など多数のチーム参加の中盛大に実施されました。

当日はあいにくの天気でしたが弊社の有志も20代から50代の構成で参加しました。

集合から競技準備、スタート前の様子、カヌーの疾走、表彰式など写真で紹介しながら普段からの我が社の力強さとチームワークを見てください。

写真1:大会会場は広大な能登川水車芝生広場が発着地です。

写真1:大会会場は広大な能登川水車芝生広場が発着地です。  写真2:武藤造園チームは剛力者揃いです。

写真2:武藤造園チームは剛力者揃いです。  写真3:チームリーダーの森野船長の出番です。

写真3:チームリーダーの森野船長の出番です。  写真4:さあフニッシュがんばれ!がんばれ!

写真4:さあフニッシュがんばれ!がんばれ! 写真5: 表彰式見事堂々5位入賞です!

写真5: 表彰式見事堂々5位入賞です! 写真6;表彰式後の記念撮影です!

写真6;表彰式後の記念撮影です!

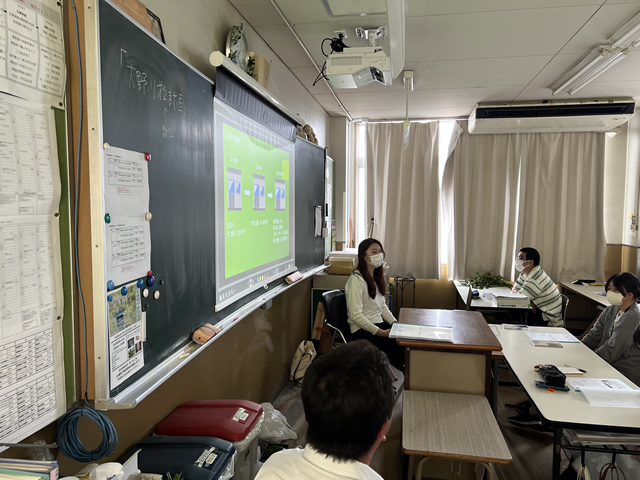

企業説明会に参加しました。

6月22日に大阪市の学校法人、修成建設専門学校様へ企業説明会に参加しました。

近年、若年層の人材不足で建設関連業への求職者が少ない中、学生さんの将来に向けて、職業の選択肢の幾つかを説明すべく、ガーデンデザイン学科の皆さんに、今まで取り組んできた道のりでの内容紹介や実際に取り組んでいる造園関連業を紹介しながら、学生さんの職業選択に何かプラスになればと企業説明会に参加しました。

当日は、社長、藤居工事部長、勝間社員、山本社員の4人で学校に伺いました。

藤居、勝間、山本はいずれもガーデンデザイン学科卒業生で、現在は幹部または中堅社員として頑張ってくれています。

普段は現場での作業、事務所での管理書類作成と汗を流している社員で、担当部署は違いますが会社の一貫した取り組みをそれぞれが担い、全力で取り組んでいます。

説明会は来春卒業の2年生が対象でした。

社長以下、初めての説明会参加でどのように会社を知ってもらいアピール出来たらいいのか、造園関連の仕事にはどのようなものがあるのか、魅力ある仕事への取り組みをどのように判ってもらえたらいいのかと、説明会までには試行錯誤の中で社内リハーサル実施しながら説明会に臨みました。

そんな中で説明会の風景を紹介できたらと思います。

発表者は山本社員です。スライドを利用して判りやすく説明してくれました。

勝間社員はスポーツターフ作業で実際に関わっている芝生を使っての説明です。

学生さんとの質疑応答です。

説明会後の先生方との記念写真です。

中井先生、窪田先生ありがとうございました。

以上が今回お邪魔しました中での企業説明会の様子でした。

弊社の説明会で、学生さん一人一人が進まれる道へ納得し目標をしっかりと決める道筋に参考になればありがたいです。

弊社に何かお尋ねの事ございましたらお気軽にお声がけください。お待ちしております。

このような説明会を機に、若い皆さんが将来に向けて学校生活の中でしっかりとした土台造りと目標を生かされることを切望します。

修成建設専門学校の全ての学生さん頑張ってください。

会社のポスターをリニューアルしました。

長年、会社の取り組みを宣伝するため、東近江市きぬがさトンネル交差点の県道から西に200メートルほど入った場所に「きぬがさ炭・エコプロジェクト工房」の内容でポスター掲示してきましたが、この度、皆さまに本業のガーデニング、芝生、造園、スポーツグラウンド事業の取り組みをご紹介できたらと思い、緑の色を強調しながら、通行中の皆様の癒しの風景としても見てもらえたらと作りました。

上記の通り前回は、エコ事業としてリサイクル材の活用を宣伝してきました。今回は長年にわたり造園工事、緑地管理などに携わり、その中でもスポーツグラウンド(スポーツターフ)事業は他社には類を見ない取り組みを長年進めてきてきました。お陰様で2025年滋賀県にて実施されます、滋賀国スポ・障スポ大会でのサッカー競技会場の工事及び維持管理作業のお仕事を請けている処です。

先ほどご紹介しました今回のポスターは、鮮やかな仕上げの芝生の色を基調にし、冬芝特有の芝刈りの方法によるゼブラ模様の仕上げをご覧いただけます。白い雲が流れる空、芝生の緑、文字の紫でのコントラストを演出も楽しめます。

是非ともお近くにお越しの時には、道路の交通安全に注意していただき弊社のポスターをご覧ください。尚、近くで直接緑の芝生(スポーツターフ)を見てみたいと思われる皆さまには、お気軽に声がけください。

【連絡先】携帯:090-3620-1712(武藤)

このポスター作製にご協力いただきました看板屋さんは東近江市能登川の【大橋サイン】様です。ご協力ありがとうございました。

新ポスター

道路から見た新ポスター

旧ポスター

道路から見た旧ポスター

今年も千本桜植栽の実施をしました。

今年も私たちの住む滋賀県湖東地域の造園協会会員が取り組んでいるシダレザクラ植栽活動に参加しました。

植栽後の案内にあるようにこの東近江市地域には約1000余りの社寺があり、長い寿命のシダレザクラを植えて地域起こしをしようとの願いを込めて始めた事業です。

事業も今年10数年になり会員が地域起こしの進めに取り組んでいました。

活動当初に植えた桜は樹高3メートル程に成長し、大きく立派になっています。

地道な長い取り組みですが、地域に根付いた取り組みが末永く続けていけたらと思います。

資材置き場の整備作業が完了しました。

いつもブログをご覧いただきありがとうございます。

会社の資材置き場兼駐車場の整備が完了しました。

長年洗車場所や駐車場の利用方法に悩んでいましたが、駐車場を道路側に設置しました。

現場で余った縁石等を材料に車止めとして再利用させていただきました。

また、汚れた重機等の洗い場を新たに炭小屋に設置し重機などがいつも綺麗に利用することができるようになりました。

そして、今回資材置き場を拡張し荷物等の出し入れなどの利便性も図りました。

また、石積側は現場から持ち出した苗木の植栽で見栄えの良い場所になったのではないかと思います。

この資材置き場を毎日の現場で有効利用できるよう活用していきたいです。